NEWS RELEASE

ニュースリリース

飛島建設株式会社(社長:乘京 正弘)は、「小型PCによる簡易型地震計測システム(以下「簡易型地震計測システム」と称す)を開発し、日本石油販売株式会社(社長:田中 宏茂)所有の事務所ビル2棟に導入し共同研究を開始しました。

2棟は道路を挟んだ近傍に建てられた鉄骨造で、一棟が新築時に付加価値としてトグル制震ブレースを装着した7階建てラーメン構造であり、もう一棟は柱にCFTを採用した9階建て在来強度型ラーメン構造です。制震・非制震の2棟の建物に対し、地震計を設置してモニタリングを開始した、日本で初めての実証実験となります。

図-1 計測対象の事務所ビル2棟 |

建物の構造ヘルスモニタリング(以下、SHM)は2000年代より普及しはじめ、研究対象として大学校舎や公共建築などでの適用事例が多く報告されています。当初は制震・免震建物の補強効果検証が主な目的でしたが、現在では地震被災時の被害状況即時評価システム構築のための貴重な情報源の一つとして注目を集めています。

しかし、SHMシステム構築のためには、建物規模や設置目的によっては膨大な費用が生じると言われています。導入時には高精度センサーや周辺機器の購入費用が掛かるだけでなく、システム構築費や、設置工事や調整作業費等も合わせると300~1,000万円程度の初期費用が発生する可能性があります。更に電気代や保守点検等の維持管理費用、機器の陳腐化や老朽化に伴う更新費用も見込んでおく必要があり、これらの費用負担がSHMシステム導入に踏み切れない要因となっていました。

飛島建設では、こうした費用面や設置手間の問題を解決し、広くSHMシステムを普及させるため、実際の建物に対し、簡易型地震計測システムを試験的に導入し、その精度検証を進める必要がありました。一方で日本石油販売は、地震国日本での地震被害を少しでも減らすために、建築構造設計の発展に寄与したいという想いでこの共同研究に参画し、所有する2棟の建物に簡易型地震計測システムを設置しました。

写真-1 簡易型地震計設置状況 |

| (筐体サイズ62mm×90mm×35mm) |

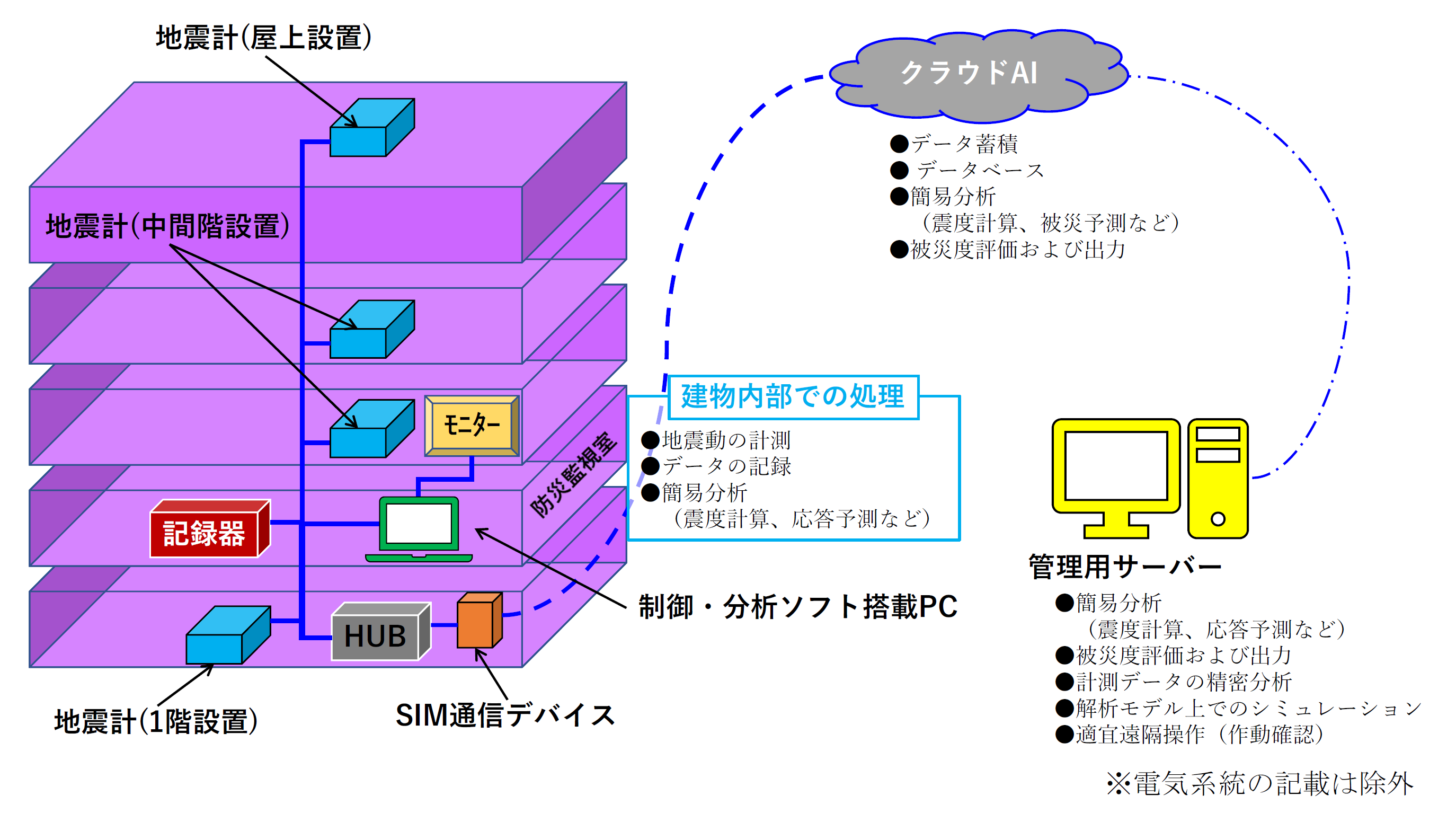

図-2 従来の地震計測システム構成図の一例 |

従来の地震計測システムでは地震動を観測する地震計(またはセンサー)の他に、計測記録を保持する記録器(ロガー)やそれらを制御または分析するパソコンなど、様々なハード機器が必要となっていました。これら数種類の機器類は、どれも個別に保守点検を行う必要があり、またある程度の設置スペースを要するため、既存建物へのシステム導入は困難でした。

また地震計は常時微動と呼ばれる0.1gal程度の微細な揺れを感知できるように高精度のものが選ばれる事が多く、初期導入時のコストも膨れ上がります。

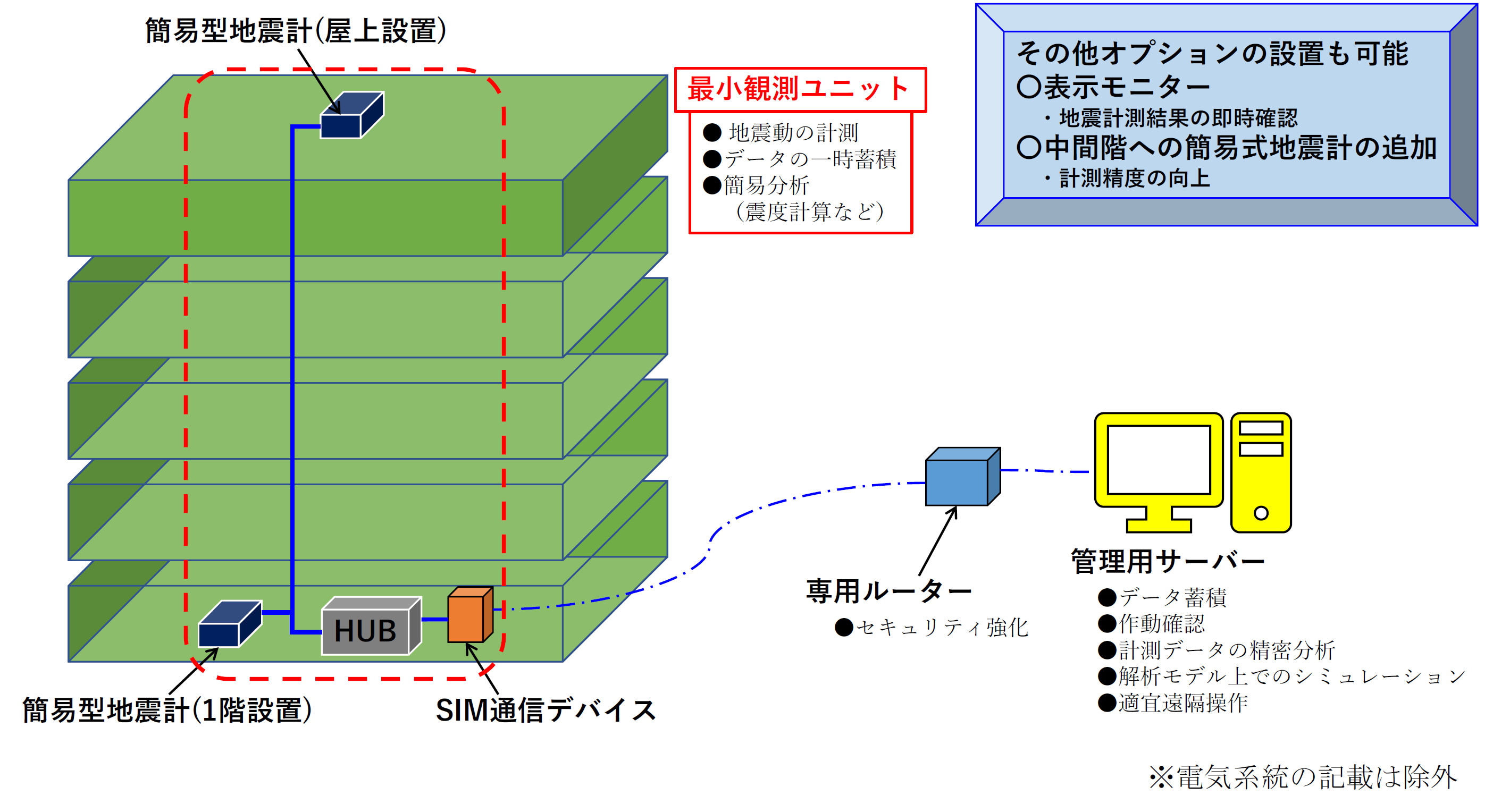

図-3 簡易型地震計測システム構成図 |

今回開発を行った簡易型地震計測システムには安価で柔軟性に富むネットワーク地震計を採用しました。地震計はカードサイズのLinuxコンピュータRaspberry Piに低ノイズのMEMS※加速度センサーを組み合わせた強震計としています。これにより従来の1/10程度のコストで地震計測システムを導入することが可能となりました。本システムは、リアルタイム観測を行う地震計に複数台での時間同期やトリガー設定による強震計測の開始など、いくつかの計測用プログラムを開発し適用させました。

小型PCであるため自ら計測・記録・制御・分析を1つのハード機器に集約しており、またサイズも小さいため設置のためのスペースを最小限に抑える事が可能で、既存建物へ導入する際にも1~2時間程度で設置工事が終了します。

簡易型地震計測システムの特徴を以下にまとめます。

①小型PC内蔵によるハード機器の簡略化

②MEMSを用いた地震動計測

③上下階のみの省スペース空間での計測器設置により、既存建物への配置も容易

※MEMS(Micro Electro Mechanical System)

:特殊な加工技術により微小な電子機器を集積化したデバイスやシステムを指します。

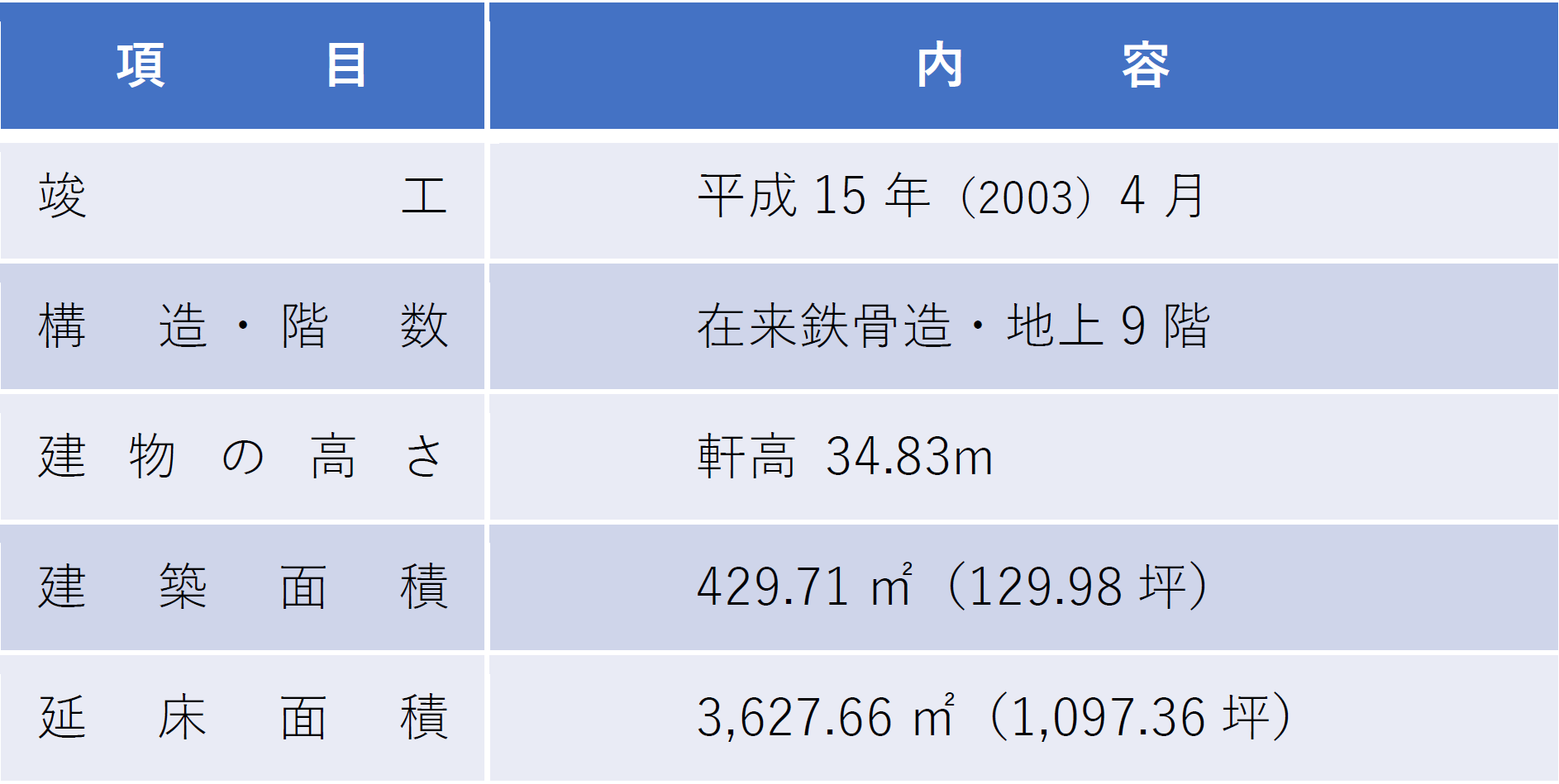

以下の2棟の建物はどちらも日本石油販売がCM(コンストラクションマネジメント)方式を採用した施工方式で建設した建物です。CMマネージャーがコスト管理の責任者として個々の発注先の選定を一手に担う事で、施工各社の現場担当者は、技術者としてのプライドと責任を持って良い建物を建設することに傾注でき、これにより高品質な建物の建設を目指して工事が進められました。

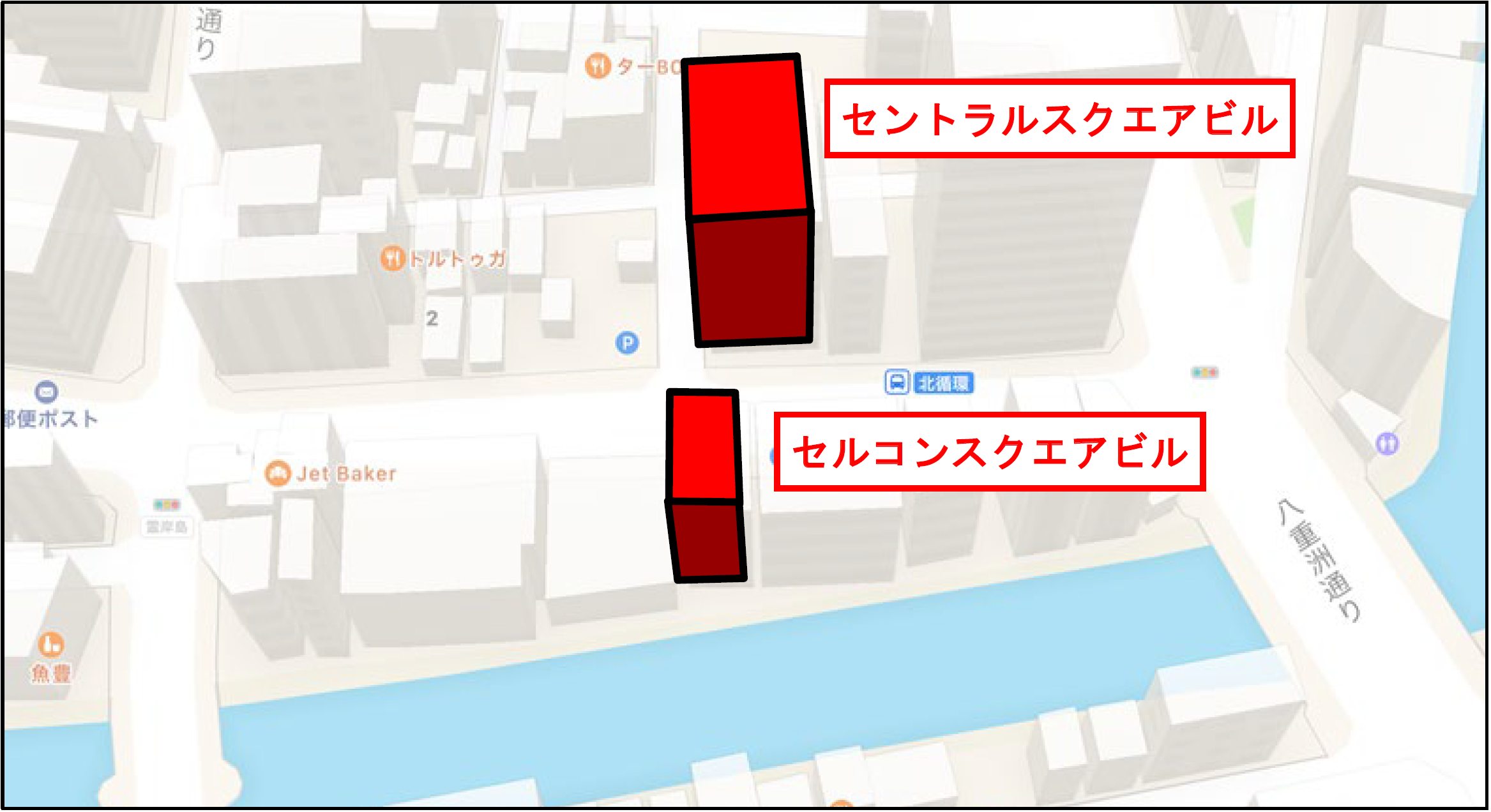

〇セルコンスクエアビル

写真-2 セルコンスクエアビル |

|

写真のセルコンスクエアビルは東京都中央区に平成25年に建設されたトグル制震ブレース付き鉄骨造7階建ての事務所ビルです。

以前使用していたビルが東北地方太平洋沖地震により大きな揺れを経験したため、建て替え計画にあたりオーナーは耐震性能の高い建物を検討していました。また、都内の比較的狭隘な土地であり近隣建物との境界領域の関係から免震構造では敷地余裕があまりないという現実もありました。そのことから地震に対して揺れを低減でき、建物の変形が隣棟間隔に影響を及ぼさない制震構造が求める条件に合っているとの結論から構造性能の向上を目的としてトグル制震ブレースを検討し採用に至りました。なお建物の名前である“セルコン”は制震の英語表記(Seismic Response Control)を略して作った造語です。

〇セントラルスクエアビル

|

セントラルスクエアビルは前述のセルコンスクエアビルとは前面道路を挟んで建つ、鉄骨造9階建ての事務所ビルです。柱は角型鋼管にコンクリートが充填されたCFT造です。前述の通り同建物にも簡易型地震計測システムを導入し、今後制震・非制震建物の地震時の挙動の差異などを詳細に分析していく予定です。

図-4 建物の位置関係 |

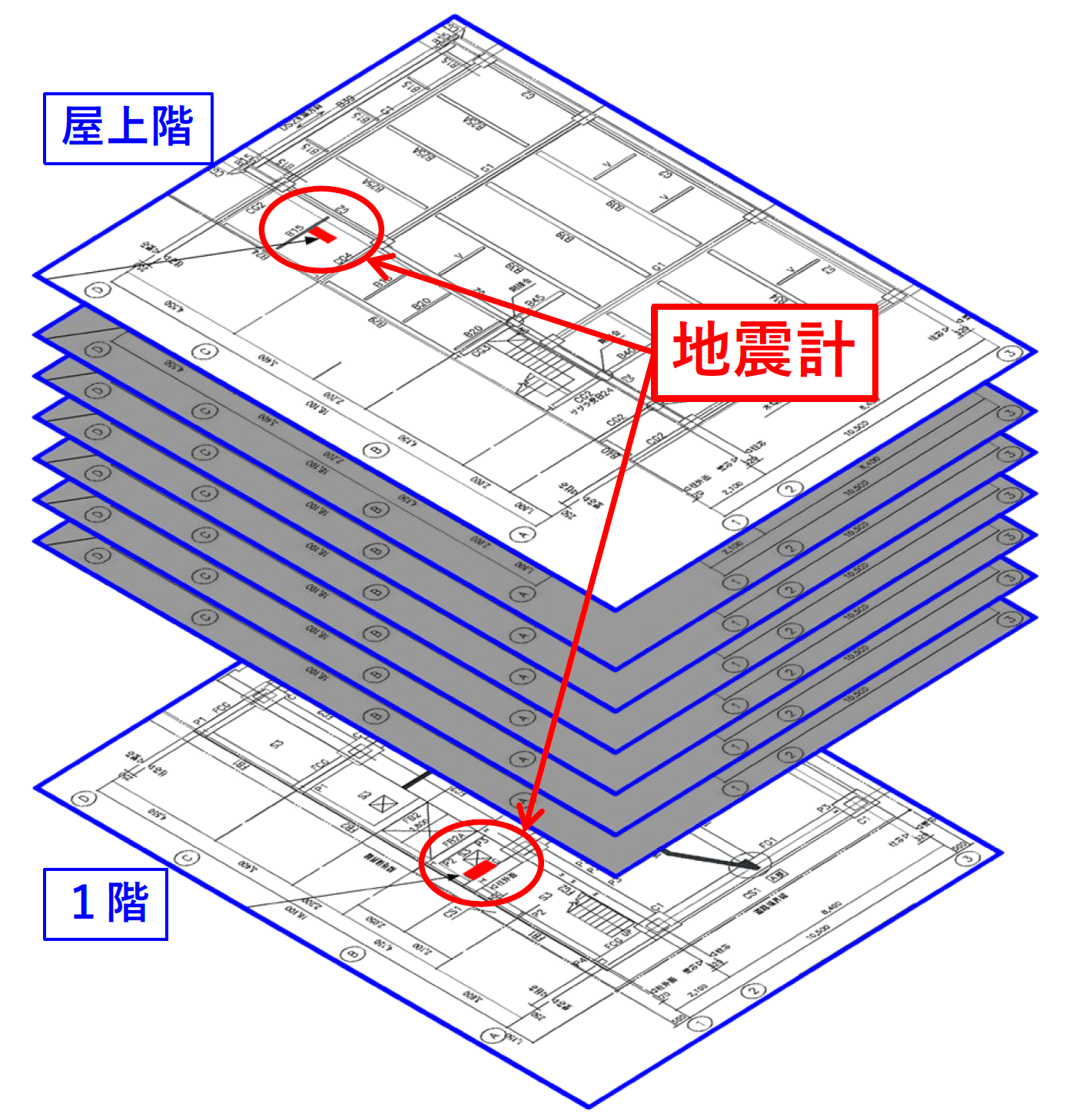

図-5 地震計設置位置 |

地震計は建物1階の機械室内および屋上階ハト小屋内部に1台ずつ設置し、EPS内に配線した通信用LANケーブルによりHUBを介して接続しました。

作業手順としては、まず地震計の計測方向を決定し、設置位置の墨出しを行います。次にコンクリートスラブ面に6mm程度の乾式アンカーを4点打ち込み、地震計を留め付け、最後に電源に接続する事で起動させます。建物内での全体の作業時間は墨出しから作動確認まで1時間程度となります。地震計にはあらかじめ独自の計測用プログラムが組み込まれており常時計測を行いつつ、一定以上の大きな加速度をトリガーとして感知した際には別途記録ファイルを作成します。データは地震計に挿入されているSDカード内に保管されているため記録器を設置する必要はありません。また前述の通り地震計自体が小型PCであるため、地震計が独自に時間同期・トリガー発動・古い記録データの削除を行うので、専用の別置きPCや制御用デバイスを用意する必要もなく、制御室も不要でわずかな床スペースさえあれば設置可能です。更にHUBには通信用ルーターを接続し、遠隔操作によりデータの収集や計測条件の変更が可能となっています。

ⅰ)1階機械室内 |

ⅱ)屋上階ハト小屋内 | |

| 写真-3 地震計設置状況(セルコンスクエアビル) | ||

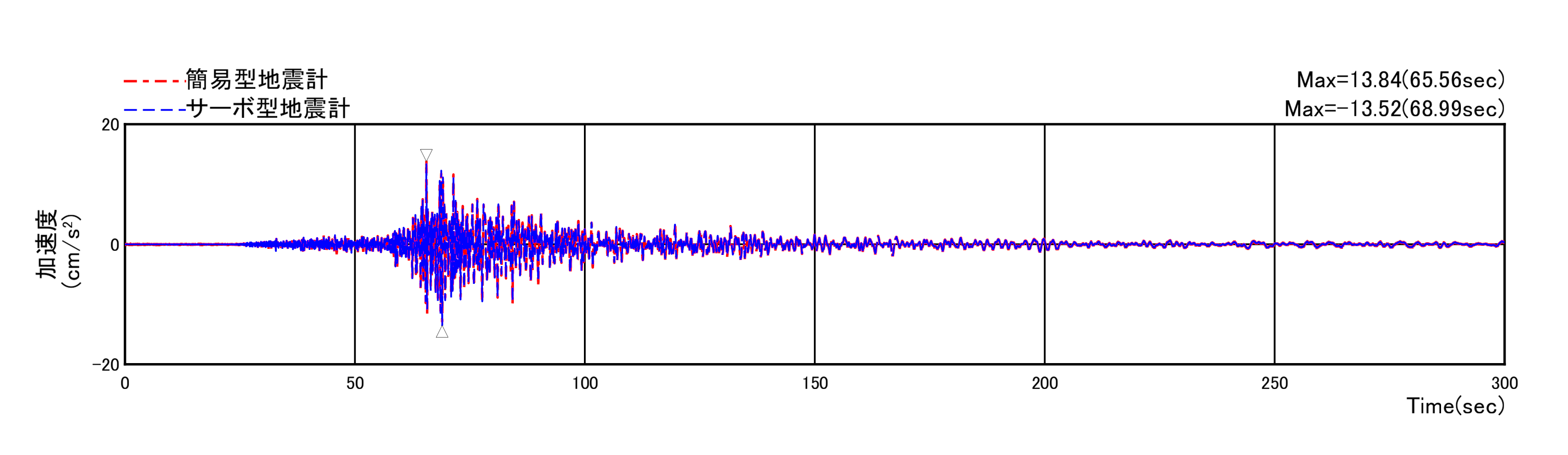

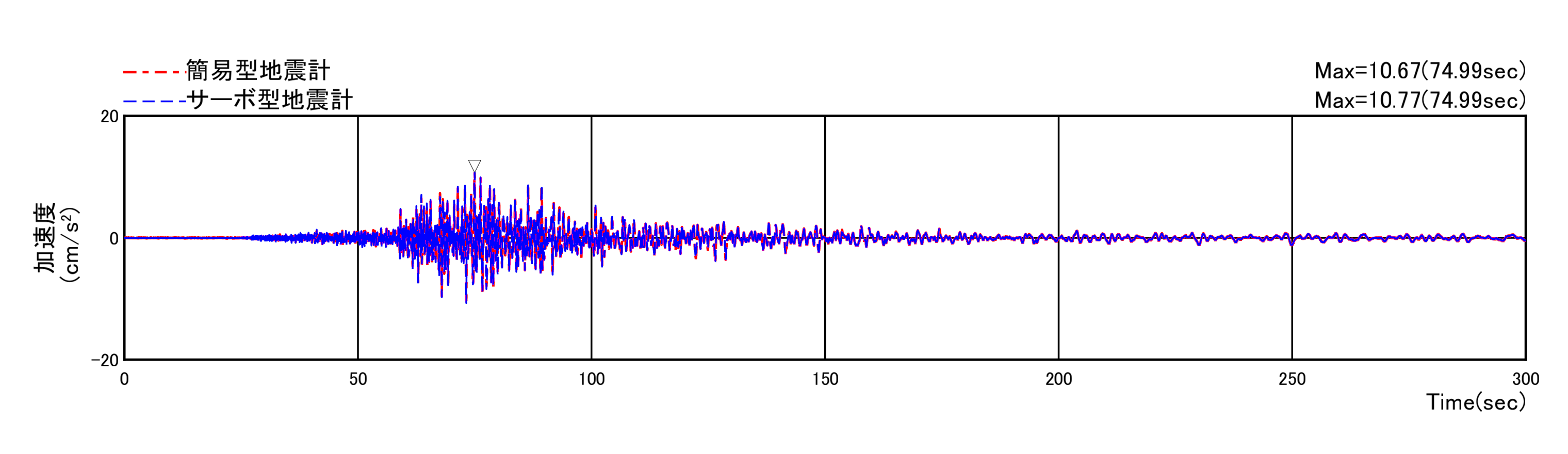

またセルコンスクエアビルには簡易型地震計の近傍に高性能サーボ型地震計を設置し、同じ条件で計測を行っています。以下に示すのは2021年3月20日 18:09頃(震源地:宮城県沖 M6.9)に発生した地震時の計測結果です。

1階 短辺方向

|

1階 長辺方向

図-6 計測波形の比較 |

一階部分の加速度から計算した計測震度は2.7であり、これは東京都中央区における気象庁発表の震度階級3とも整合します。どちらも概ね一致した波形を示しており、両者はほぼ同等の強震観測が可能であると言えます。

今回の導入事例の他に、今後更にいくつかの建物に対しての試験導入を計画しています。これらのデータ分析を行い、来年を目途に最小設置による独立簡易型地震計測システムによる高精度被災評価ツールを構築し商品化を行います。これにより新築建物に限らず、既存の建物においてもSHMシステムを導入し、より多くの建物にSHMシステムが広がり、防災意識の活性化に繋がる様努めてまいります。また簡易なSHMシステムの利点を生かし、これまで導入が難しかった木造建物への設置も期待できます。

さらに、現在飛島建設では、建物オーナー様向けの会員サイト「Customer Support Site」を設け、建設時の様子や竣工図面など、建物についての様々な情報を一元管理できるサービスを提供しています。今後は「Customer Support Site」を通じて地震計測システムの情報をリアルタイムで見ることができる等の連携を進め、オーナー様にとって手軽に導入できるSHMシステムになるよう推し進めて参ります。

飛島建設株式会社 企画本部 広報室 嶌田 陽一 TEL: 03-6455-8312

飛島建設株式会社 技術研究所 第四研究室 久保田 雅春、佐藤 匠 TEL: 04-7198-1101