CIVIL ENGINEERING

TUNNEL

地下空間・山岳トンネルの技術

CIVIL ENGINEERING

TUNNEL

地下空間・山岳トンネルの技術

中流動コンクリートを用いたトンネル覆工コンクリート打設の高度化技術

トンネル覆工コンクリート打設の高度化を目指して、施工面での取り組みに留まらず、打設するコンクリート配合も含めて総合的に検討を行い、施工の不確実性を解消し、施工の省力化も可能とする「中流動コンクリートを用いたトンネル覆工コンクリート打設の高度化技術」を東九州自動車道新津トンネル工事(トンネル延長 2,074m)に適用しました。

トンネル覆工用の中流動コンクリートについては、東日本、中日本、西日本の各高速道路株式会社により、「トンネル施工管理要領(中流動コンクリート編)」が平成20年8月に制定されました。しかしながら、施工実績が少なく、配合上や施工上の課題並びにその対策については、今後の取組みが期待されていました。 これまでに、実トンネル工事での適用を目指して、技術研究所での室内試験や実大規模の型枠を用いた試験施工などの検討を行い、さらに現場適用を行ったことで、配合及び施工における課題を解決し、覆工コンクリートの品質向上や省力化を実現できました。

「トンネル施工管理要領(中流動コンクリート編)」に準拠した配合であり、新津トンネルでは混和材として石粉を選定しました。通年施工を行い、季節ごと、環境温度によってコンクリートの粘性や流動性が変化することが明らかになったので、季節に対応した配合による施工を行いました。

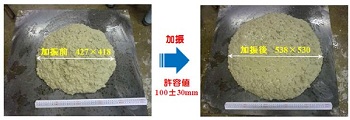

従来の中流動コンクリートは、混和材(石炭灰、石灰石微粉末)を用いるコンクリートですが、生コンクリート工場の設備による制約を受ける場合があります。このことから、「生コンクリート工場の設備による制約を受けない、あるいは簡易な追加設備での製造が可能となる中流動コンクリート」をコンセプトとして、増粘剤添加による中流動コンクリート(HY-TOM40:Hyper viscous-powder for Tunnel-lining of middle-performance concrete)を開発しました。新たに開発した増粘剤を少量(新津トンネルでは0.3kg/m3)と、セメント量を増やすことにより、これまでと同等の分離抵抗性と充填性を得ることができました。なお、硬化したコンクリートの品質についても、圧縮強度や耐久性(長さ変化、凍結融解抵抗性、中性化抵抗性)は、従来の中流動コンクリートと変わらない性能を有していることを確認しました。

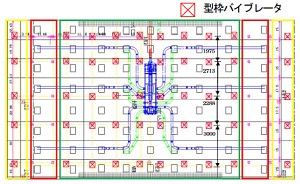

中流動コンクリートの特徴を最大限に生かし、施工における省力化を目指して、効率的なコンクリート投入と打設リフトに応じた締固めを可能にする、自動配管切替装置(スパイダーシステム)と型枠バイブレータ集中制御装置を配備した型枠セントルを採用しました。確実なコンクリート充填を管理するための圧力センサーも具備しております。

図-1 コンクリート配管系統図

瞬時の配管切替を可能し、左右同時打設が可能な、自動配管切替装置(スパイダーシステム)を採用して、煩雑な配管の切替手間を解消しました。左右同時打設を可能としたことから、打ち上がり高さを抑えることができましたので側圧が低減され、セントルに対する負荷を低減することができました。

写真-2 バイブレータ集中制御盤

施工における省力化を目指して、型枠バイブレータによる締固め方法を適用しました。型枠バイブレータの配置位置は、試験施工において、水平方向、鉛直方向それぞれの振動伝搬の減衰率を確認し、設置しました。実施工では50台の固定式の型枠バイブレータを設置するとともに、最大20台の型枠バイブレータを同時に稼働させることができる集中制御システムを導入して打設リフトに応じた締固め作業の効率化を実現しました。集中制御システムは、自動OFFタイマーを備え、ワンタッチで設定した時間での締固めが行えます。

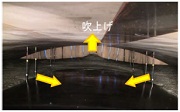

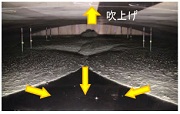

①吹上げ妻部とクラウン部端からコンクリートが流動

②吹上げ口妻側の滞留部のリフトが上昇し、吹上げ口妻側が平坦になりクラウン部両端から流動

③クラウン部両端部のリフト上昇(型枠振動機の波形が確認)

| 工事件名 | 東九州自動車道新津トンネル工事 |

|---|---|

| 施工場所 | 福岡県京都郡苅田町大字集 ~ 苅田町大字上片島 |

| 発注者 | 西日本高速道路株式会社 九州支社 |

| 施工者 | 飛島建設株式会社 |

| 工期 | 平成20年 3月11日 ~ 平成24年 6月17日 |

| トンネル延長 | L=2,074m |