ENVIRONMENT

WOOD

木材活用

ENVIRONMENT

WOOD

木材活用

Log Piling Method for Soft Ground and Carbon Stock

木材が水中では腐朽や蟻害などの生物劣化を生じないこと、および、木材は大気中から二酸化炭素を吸収し炭素を固定しているので、それを地盤補強材として長期間使用することで長期間炭素貯蔵し温室効果ガス削減できるといった特長を活かし、丸太を軟弱地盤に打設し、軟弱地盤対策と気候変動緩和策を同時に行う、持続可能な発展を実現する地盤補強工法です。

LP-SoCによる丸太の打設状況(佐賀県佐賀市)

LP-SoCによる丸太の打設状況(秋田県大潟村)

1

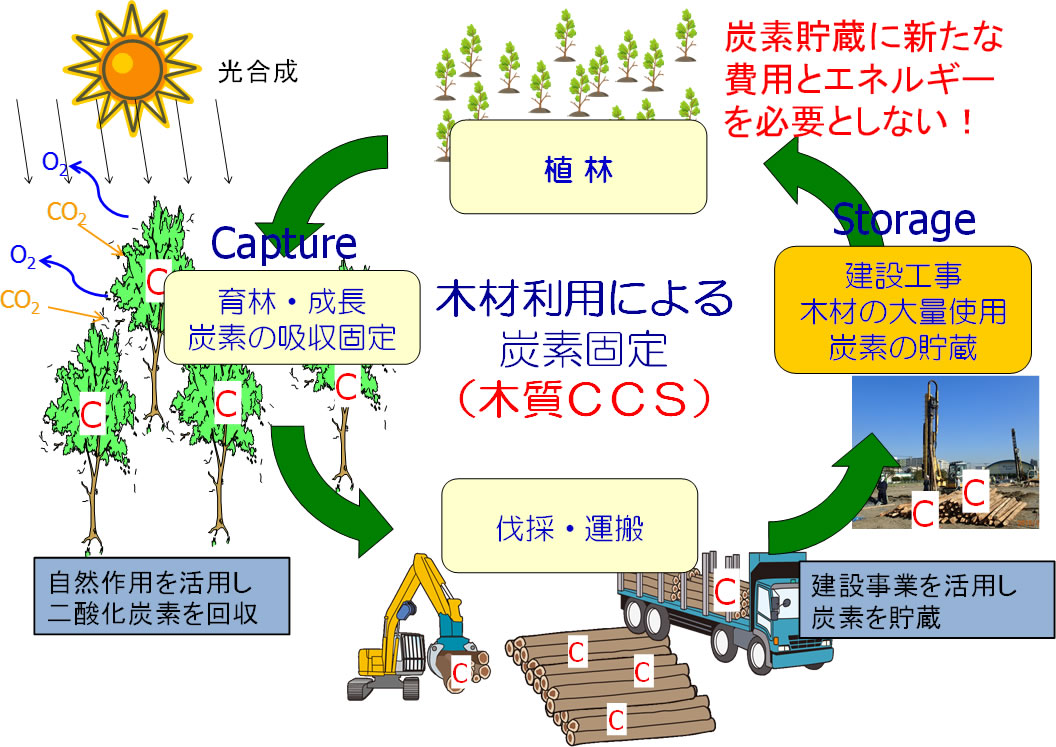

丸太は大気から光合成により二酸化炭素を吸収し炭素を固定しており、さらに、地中に打設した丸太は地下水以深では酸素がないので、腐朽や蟻害などの生物劣化を生じることがなく、半永久的に炭素を固定します。この工法で、CCS(Carbon Dioxide Capture and Storage)と同様の効果を新たなエネルギーやコストをかけることなく実施できます。LP-SoC工法を実施することで、持続可能な発展を実現します。

2

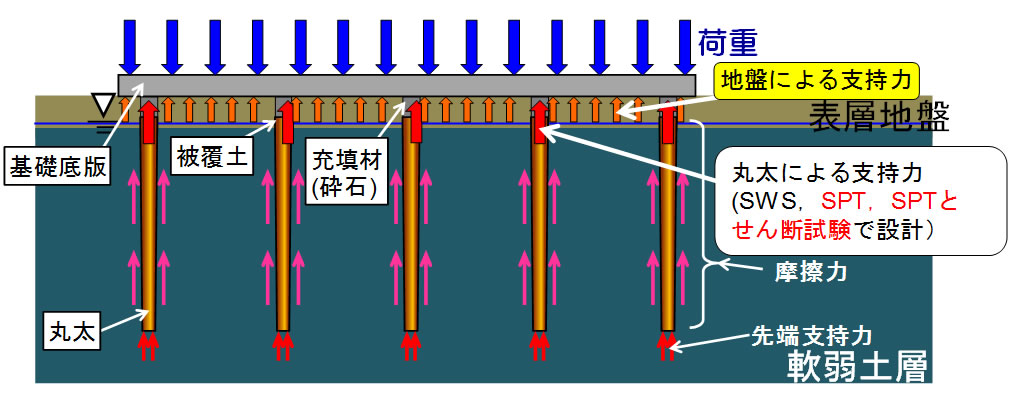

軟弱地盤も支持力は決して小さいわけではなく、ある程度の支持力があります。そこでLP-SoC工法は、このような地盤の持っている本来の支持力を活かし、不足する分を丸太で補い軟弱地盤を補強し、地盤と丸太の複合地盤で構造物を支えます。これにより低コスト化しています。

3

設計に必要な地盤調査にはスウェーデン式サウンディング試験に加え、標準貫入やせん断試験が使用できます。評価精度の高い調査法を用いるほど、丸太の特長を活かし鉛直支持力を大きく見込むことができ、施工コストを低減できます。

4

基礎底版と丸太頭部の間に距離を設けたので、基礎底版の曲げ応力やせん断応力の発生を低減できます。これにより基礎の配筋の削減などが期待できます。

5

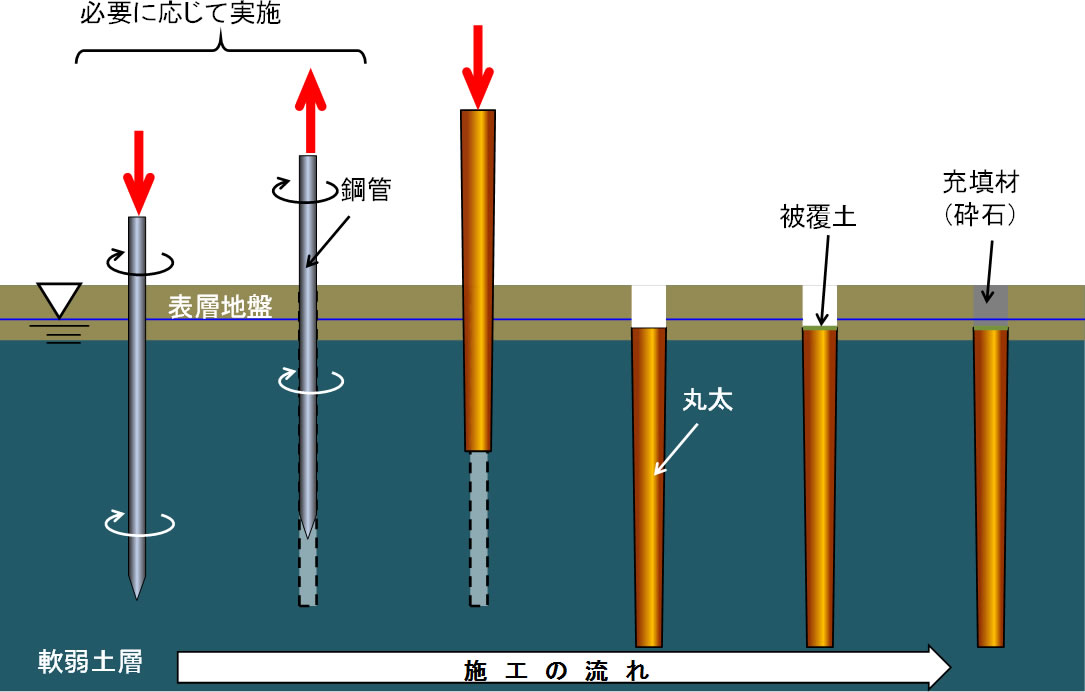

液状化の可能性がある地盤に対しても、液状化対策を実施することでLP-SoC工法を使用することが可能です。LP-LiC工法にLP-SoC工法を併用することで、液状化対策と軟弱地盤対策が同時に実施できます。

6

小規模建築物の枠を超え、接地圧が50kN/m2、延べ面積が3,000m2までの建築物に適用可能で、建築物の高さ・軒高・階数や構造など構法による制限は受けません。

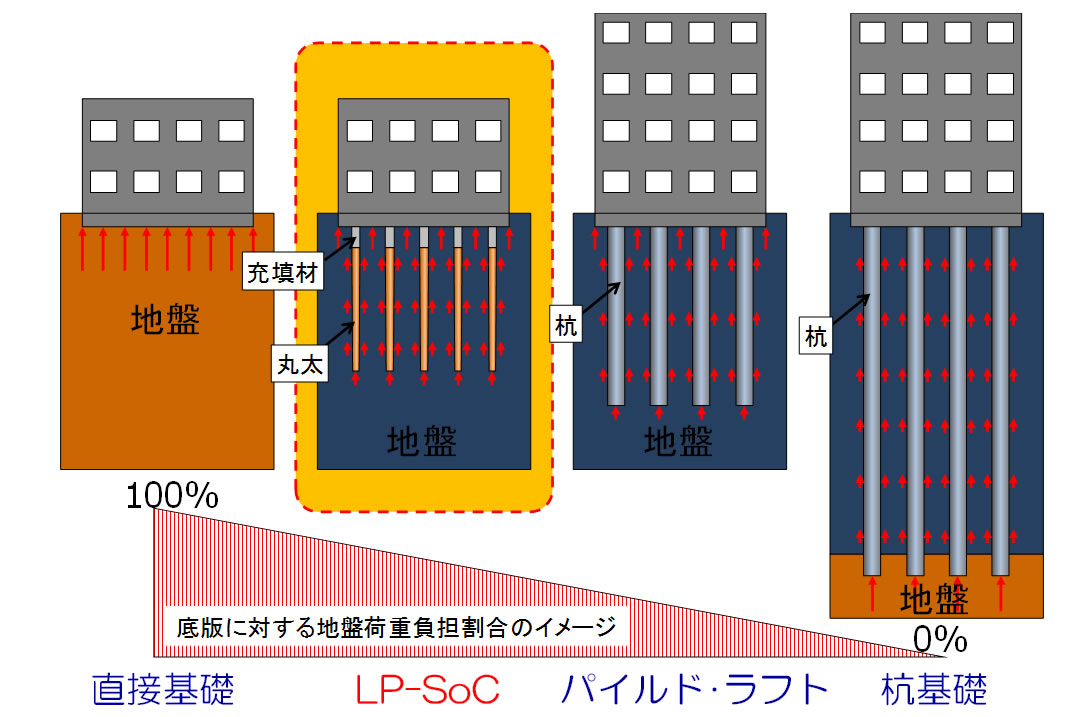

従来の構造物基礎として、①地盤に直接構造物を支持させる直接基礎、②構造物の荷重を全て杭に負担させる杭基礎がありましたが、近年、③杭間地盤の支持力も期待して構造物を支えるパイルド・ラフト基礎が開発され実用化されています。杭基礎もパイルド・ラフト基礎も、杭は構造物基礎底版と剛結され構造体として機能します。LP-SoC工法は、丸太頭部と構造物基礎底版との間に0.5m以上の距離をおくことで、丸太は地盤として機能します。このようにすることで、丸太の腐朽や蟻害などの生物劣化を防ぐとともに、構造物基礎底面への局部的な荷重負担を低減し、地盤と丸太の複合地盤化を図っています。

LP-SoC工法は、LP工法協会を通して展開しています。

参考資料: